KIMONO I COIFFURES & ORNEMENTS

°°°

La coiffure a évolué parallèlement au vêtement et sa diversification a entraîné l’essor des ornements de cheveux, les seuls bijoux qui décoraient et mettaient en valeur la chevelure de jais des élégantes : peignes kushi, piques kôgai, épingles kanzashi. En outre, elle variait selon l’âge et le statut social des femmes, sans oublier les femmes artistes geisha, les femmes galantes asobi-bito et les courtisanes yûjo.

COIFFURES

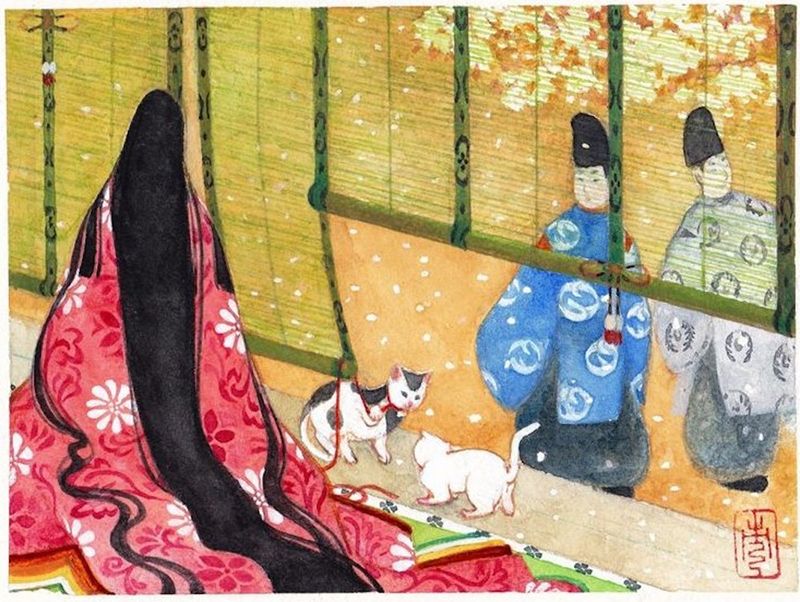

Pendant la période Heian (794-1185), la chevelure était une obsession même dans les conversations des dames. Les aristocrates laissaient pendre leurs cheveux lisses, brillants, séparés en deux par une raie, immensément longs, sauf les mèches latérales coupées à une longueur de 30 cm, coiffure dénommée taregami.

koi no mikuni no

asaborake

shiruki wa kami ka

baika no abura ?

du printemps et de l’amour

pour moi l’aurore…

Preuve n’en est-ce dans mes cheveux

le baume aux fleurs de prunier ?

Dans son Journal, Murasaki Shikibu, lorsqu’elle aborde les cérémonies du Jour de l’An (1008), fait le portrait de onze dames éminentes de la Cour (la taille, le maintien du corps, le kimono et ses couleurs, la forme du visage et le maquillage, les cheveux et ses ornements, l’esprit….).

Les cheveux de cette beauté avait donc 10 cm de plus que sa taille ! Mais la longueur la plus impressionnante (1,80 m) relatée par Murasaki dans Le Dit du Genji I Genji Monogatari est celle de la Princesse Ochiba. A l’époque, un homme pouvait tomber amoureux d’une femme grâce à sa chevelure rien qu’en l’apercevant de dos, aussi parce que les femmes dissimulaient leurs visages derrière les manches de kimono, les éventails, les paravents, les rideaux…

midare no shirazu

uhi fuseba

maza kakiyarishi

hito zo koishiki

indifférente au désordre

de mes noirs cheveux

celui qui les démêlait

Ah combien je l’ai aimé

Yosano Akiko

Lors des cérémonies, les femmes attachaient leurs cheveux avec des rubans.

Murasaki ni Comme violacée,

ogusa ga ue e

kage ochimu

no no harukaze nii

kami kezuru asa

sur les petites herbes

tombe mon ombre ;

au vent de printemps des champs,

matin lissant mes cheveux…

Yosano Akiko

Si une femme décidait de se couper les cheveux avant une reconversion religieuse rakushoku pour se retirer du monde, les assistants pleuraient durant la cérémonie car ils savaient que les cheveux ne regagneraient jamais leur longueur.

Et teint

De noir mon vêtement

Mais ce qui demeure inchangé

C’est mon cœur.

Femmes galantes, femmes artistes dans le Japon ancien XIe-XIIIe siècle

par Jacqueline Pigeot

Les cheveux d’une femme de basse condition. il est bon qu’ils soient gracieusement coupés court. extrait Notes de Chevet Makura no soshi, Sei Shônagon

A l’époque Azuchi–Momoyama (1573-1603), la Cour imposait aux femmes le port de chignons à la mode chinoise des Tang, à savoir double ou simple sur le haut de la tête. Les chignons des jeunes femmes étaient plus complexes que ceux des femmes mariées, tout comme les manches des kimono et le nœud de l’obi (plus de détails dans mon article Kinomo I Éternelle fascination)

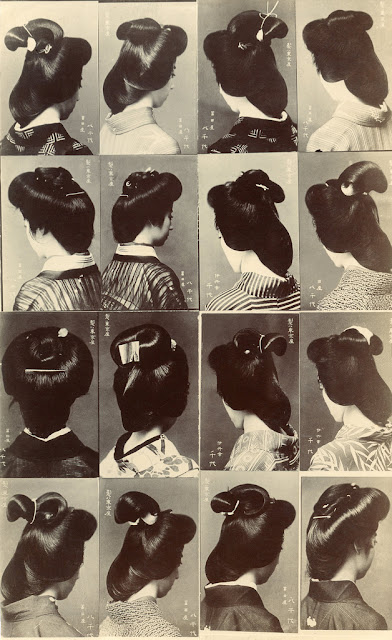

C’est durant Edo (1603-1868) que la coiffure japonaise Nihon-gami est née ainsi que ses techniques. Elle comprenait quatre parties dont la forme a évolué en fonction des modes :

- les « cheveux du devant » maegami

- les « cheveux des tempes » bin

- les « cheveux de derrière » jusqu’à la nuque tabo ou tsuto

- cheveux enroulés en chignon mage

Le style caractéristique du coiffage des tempes on le retrouve dans l’immortelle estampe intitulée Trois beautés de notre temps Kansei san bijin de Kitagawa Utamaro.

*cordons, cordelettes de papier motoyui, ou de fils de chanvre asaito ou fils tressé de kumihimo

ORNEMENTS

Dès la période Jomon (vers 8000 av J-C – vers 300 av J-C) apparaissent les épingles à cheveux en os et les peignes étroits avec des dents longues tate-kushi en os, corne ou bambou durci à la laque, certains ornés d’animaux fantastiques chargés de pouvoirs magiques.

Le tate-kushi qui à la base maintenait la coiffure, s’est vu modifier la longueur et ses dents plus courtes pour remplir le rôle de peigne yoko-gushi (le peigne à double endenture tôgushi, peigne à queue kesuji-tate, peigne à dents larges tokigishi..)

A l’époque Heian (794-1185), les cheveux dénoués ont annihilé la fonction ornementale des épingles et des peignes.

tare ni kataramu

chi no yuragi

haru no omoi no

sakari no inochi

dont ruissellent sous le peigne

les longs cheveux noirs…

Tant de beauté il y a

dans le printemps de l’orgueil !

Yosano Akiko

Les accessoires kushi peigne, kôgai pique, kanzashi épingle, kamikazari ornement… sont constitués de divers matériaux (écaille de tortue, bois, bambou, nacre, ivoire, agate, verre, or, argent, corne de sabot de cheval ou de bœuf, os de cou de grue pour les extravagants) et utilisent plusieurs techniques (la peinture laquée d’or ou d’argent maki-e, l’incrustation de nacre ou de verre, de cristal, de corail).

Les motifs décoratifs raffinés du peigne nous font pénétrer dans un monde miniature, celui de la flore, de la faune, de la littérature,…Plusieurs artistes ont représenté des ornements de manière magistrale dans leurs œuvres : Kiyomitsu, Harunobu, Masanobu, Utamaro, Tokyni, Kunisada, Kuniyoshi…Sous l’influence de l’occident, dès l’ère Showa (1926-1989) le port du kimono disparaît de la vie quotidienne et par conséquent la coiffure japonaise et ses ornements aussi. Seules les geisha, les jeunes filles pour le Nouvel An et les mariées utilisent encore ces sublimes bijoux.

bin no hitisuji

kireshi ne wo

ogoto to kikishi

haru no yo no yume

un de mes cheveux rompit.

Ce son me parut

être celui d’un koto ;

rêve de nuit de printemps

Yosano Akiko

xwaga kuro-kami ya

kawaruran

kagami no kage ni

fureru shira-yuki

pareils mes cheveux auraient-ils

changé de couleur ?

Voici qu’au reflet du miroir

est tombée la neige blanche

Ki no Tsurayuki _ Anthologie Kokin Shü

Livre 10 poème 460

COIFFURES DES GEISHA

Les geisha ainsi que les femmes galantes yûjo et les danseuses de kabuki nouent depuis toujours leurs cheveux.

Pour dormir sans écraser sa coiffure, l’élégante devait dormir sur un oreiller haut de bois rembourré parfois de paille, dénommé takamakura. Un supplice !

SECRETS DE BEAUTE DURANT EDO